«Я — пространство, в котором нахожусь», писал поэт Ноэль Арно. Эта формула, воспринятая в контексте галерейного бизнеса, коллекционирования и кураторства могла бы звучать: «Я – то искусство, которым окружил себя». Образ «своей комнаты», наполненной артефактами, как идеального места, в котором формируются идеи выставок, объединил в новом проекте всех художников круга PA Gallery. Ее создатели продолжают мыслить экспозицию как самостоятельный медиум, исходя из ценностного тождества произведения и заданной куратором рамки его показа и восприятия. На сей раз формообразующей метафорой стал «кабинет редкостей».

Кабинет курьезов, чудес или кунсткамера возник в XVI веке, когда прежние сокровищницы перестали быть лишь формой хранения богатств, превратившись в средство формирования образа коллекционера как просвещенной персоны, носителя индивидуальной, но при этом энциклопедической картины мира. В крупнейших кабинетах, таких, как у Фердинанда Первого в Вене, Франческо Первого Медичи во Флоренции и Рудольфа II в Праге соседство произведениям искусства составляли минералы, раковины, оружие, монеты и медали, чучела, скелеты, вазы, часы и астрономические инструменты. Коллекционеры стремились создать для себя, словами Фрэнсиса Бэкона, «универсальную модель природы внутри маленького компаса». Влияние на появление кабинетов оказали работы алхимика и врача Парацельса, считавшего, что человек — это микрокосм, в котором отражаются все элементы макрокосма. Владелец кунсткамеры получал доступ к вселенной во всем ее многообразии. К XVIIIвеку собирание коллекций стало основываться на принципах естественно-научных классификаций, породив музей как институциональный тип.

Образ кабинета редкостей возродился в постмодернистской культуре. Декларируемый куратором Жаном-Юбером Мартеном принцип «странных сближений» подменяет классификации и причинно-следственные связи игрой свободных ассоциаций и субъективностью взгляда. Подобный подход к организации выставок со времен «Магов Земли» в Центре Помпиду в 1989-м и «Диковинок и чудес» в Замке Ойрон в 1993-м, актуален по сей день. Все чаще к нему обращаются и галереи.

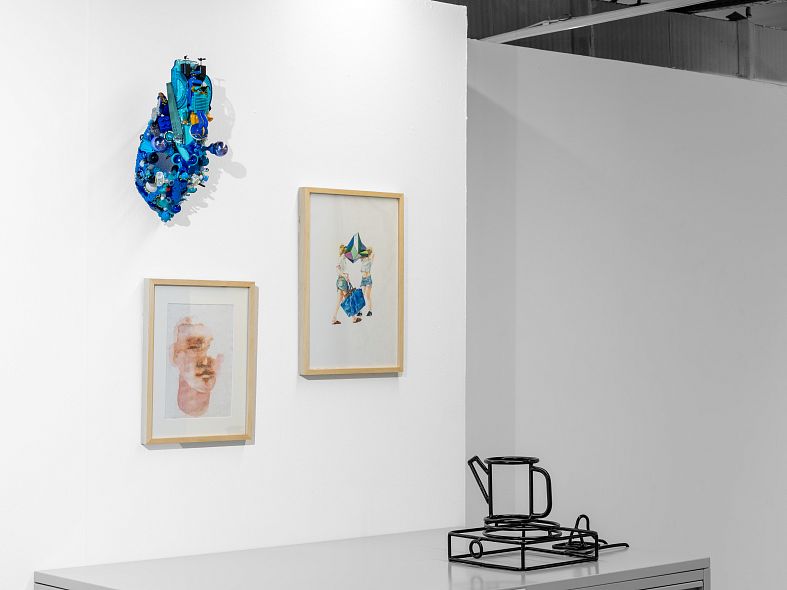

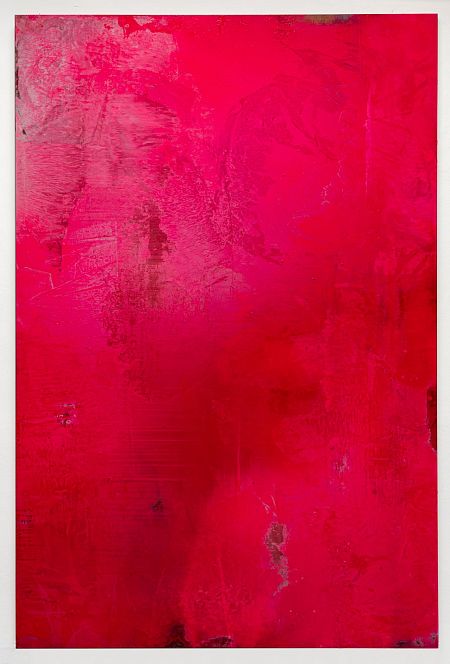

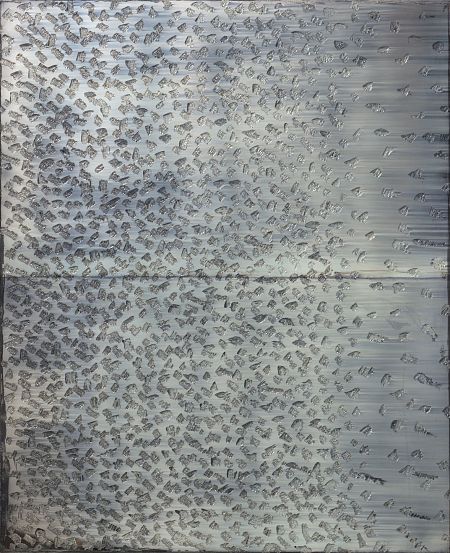

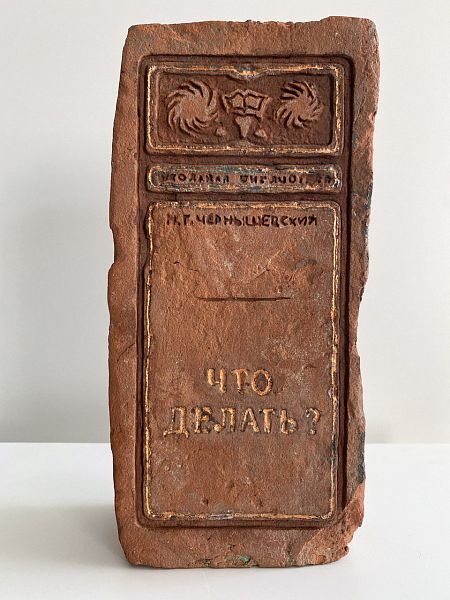

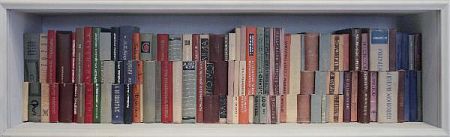

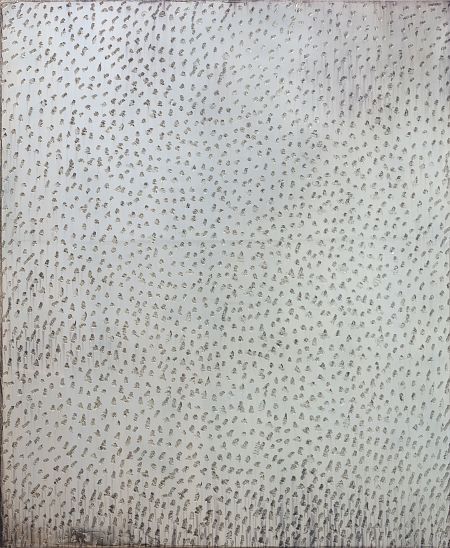

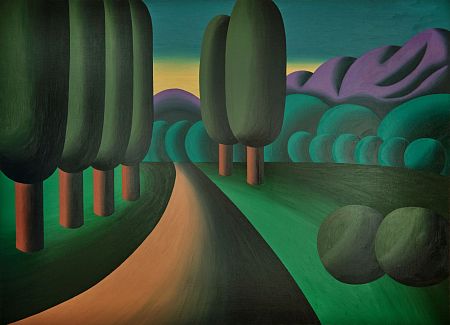

«Кабинет галериста» представляет не только работы всех авторов, с которыми работает PA Gallery, но и частные собрания ее владельцев. Будучи собранными вместе, они начинают отражаться друг в друге. Каркасные металлические конструкции Ани Жёлудь, сводящие повседневные предметы – гладильную доску, пианино, торшер – к контурам их границ, замыкающих пустоту, вступают в диалог с танцующими изогнутыми траекториями Евгения Михнова-Войтенко, образованными выдавленной из тюбиков краской. Энергичная графика Евгения Чубарова, в которой «пузырящиеся» телесные объемы превращаются в беспредметные монохромы, занимая целую стену в духе типичной для кабинета редкостей шпалерной развески, отражается в монументальной живописи Алисы Гореловой, сопоставляющей физиологию и мимесис в ощущении жизни как материального потока. Зеркальные полотна Антона Конюхова, хранящие на себе травмирующие жесты-удары, рифмуются с поверхностями Владимира Трямкина, выстроенными как шероховатая дырявая терка – оптическая ловушка для «застревающего» в ней зрительского взгляда. Тотально гладкий, лишенный шероховатостей и нестыковок предметного мира пейзаж Олега Хвостова встречает своих антиподов – поверхности Андрея Волкова, чья одухотворенная красочность подобна океанической стихии, или, с другой стороны, экспрессивные мазки Владислава Зубарева. Наконец, кирпичи, плитки и книги Андрея Сяйлева, имитирующие сбои в восприятии, или сюрреалистичные фарфоровые объекты Анны Казьминой сами по себе выглядят как «диковинки» в лучших традициях кабинета чудес.

В крайне усложнившейся, пугающе-загадочной современности человек склонен доверять прежде всего малому кругу привычных вещей, которыми он сознательно стремится себя окружить, интуитивно вкладывая в их расположение свои представления о внутреннем порядке, который, как он верит, все же возможен в реальности. Так выстраивается то, что Гастон Башляр называл «счастливым пространством», пространством, пропущенным через воображение, в котором бессознательное наших грез находит себе пусть иллюзорный, но приют.

Константин Зацепин